بقلم : أرسلان درويش (كوردستان – العراق)

منذ أن وطأة مسرحية (العوّادة) للفاضل الجعايبي وفاضل الجزيري عتبة المسرح في بغداد قبل عقود، لم يعد المسرح التونسي عابراً في ذاكرة من شاهد ذاك العرض وانا (كمتلقي كوردي) كنت واحد منهم! ، بل صار “نبرة” خاصة في مخيالنا المسرحي ؛ نبرة مكتوبة بدم اللغة، ومشحونة بصلصال الأرض، حيث انفتحت لنا تونس ـ من خلال فنّها المسرحي ـ كمرآة أخرى لا تُشبه سائر المرايا، لا تكتفي بأن تعكس، بل تُعالِج: تُنكئ جرحاً، وتفضح بُنية، وتفتح سؤالاً. منذ ذاك الحين وأنا أحمل في داخلي انحيازاً جماليّاً ووجدانياً للمسرح التونسي، ذلك المسرح الذي يشبه الشرارة الأولى التي تفتح الوعي على احتمالاته القصوى. وما بين تلك الأمسية القديمة واليوم، ظلّت تونس خشبةً من الضوء، خشبة صاغ ملامحها مبدعون كبار مثل (فاضل الجعايبي والمنصف السويسي وتوفيق جبالي وغيرهم) من مبدعي المسرح التونسي الذين جعلوا من الخشبة فضاءً للمعنى لا للزخرفة، ومن الممثل مرآة للمجتمع لا مجرد مؤدٍّ لدور. في هذا السياق يأتي عرض (جاكراندا)، بوصفه مشروع جديد في سلسلة هذا النَسَغ المسرحي العميق، يشتغل على المسكوت عنه في المجتمع التونسي المعاصر: وهن الأجيال الجديدة أمام عولمةٍ تتوحش في صمت، واستغلالٍ اقتصادي يُخفي أظافره في الروتين اليومي الممل.

على هذه الأرضية و ضمن فعاليات (مهرجان بغداد الدولي للمسرح في دورته السادسة أكتوبر 2025 ) المكللة بعروض استثائية؛ أتى مشروع (عبدالحليم المسعودي) و (نزار السعيدي ) في (جاكراندا) إنتاج مؤسسة المسرح الوطني التونسي ، مشروعٌ يتجاوز العرض، ليدخُل منطقة تأسيس وعي جديد للمسرح حيث يتحوّل النص إلى جهاز تفكيك للسلطة الرمزية، ويتحوّل الجسد التمثيلي إلى أداة قراءة للعالم، ويتحوّل المكان المسرحي إلى منطقة اشتباك معرفي لتقف التجربة المسرحية التونسية مجددا” عند عتبة الوعي المعاصر، لا باعتبارها مجرد عرض فني، بل كمشروع فكري وجمالي عميق، يشتغل على تفكيك البنية الاجتماعية والسياسية والنفسية للمجتمع التونسي ما بعد الثورة التونسية 2011. فهي ليست مسرحية منفصلة عن محيطها، بل جزء من مشروع دراماتورجي متكامل، ينهل من الواقع ويعيد صياغته، بهذا المعنى، فإنّ العرض يضع نفسه تلقائياً في موقع النقاش العالمي حول المسرح الذي لا يكتب نهايات، بل يترك النهاية داخل المتلقّي. مستفزا”ً لوعيه، ومتجاوزاً الأطر السردية التقليدية نحو بنية عرضية تقوم على خلخلة المسلّمات، وعلى استحضار الأسئلة التي طال تعليقها. وهذا ما سأحاول تناوله في محطات مختصرة.

الدراماتورجيا،هيكل المشروع المسرحي المشترك للمسعودي والسعيدي

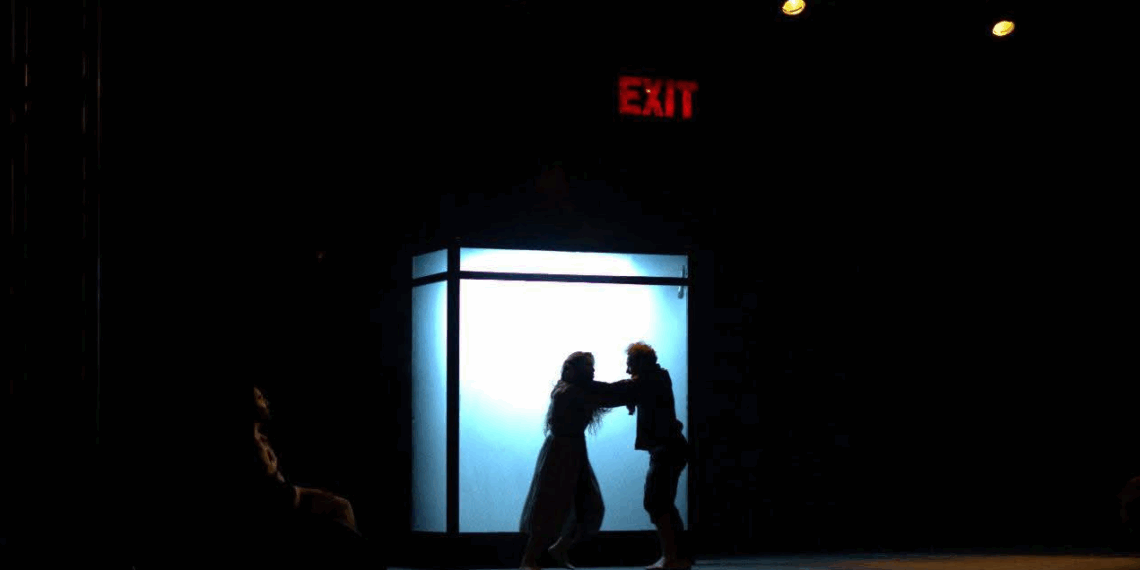

منذ اللحظة التي يبدأ فيها عرضُ (جاكراندا) بالتجلي فوق الركح، يتّضح أنّنا لا نلج فضاءً مسرحيّاً اعتيادياً، بل ندخل نطاقاً أقرب إلى غرفة اختبار تُعرَّض فيه التجربة الإنسانية إلى إضاءة كاشفة لا تُبقي على الغموض. يظهر العرض كأنه يقيس قدرة الفرد على مواجهة زمنٍ تراجعت فيه سلطة اللغة، وتزعزعت دلالاتها، حتى غدت الكلمات نفسها موضع مساءلة، معلّقة بين ما تعِد به وما تكشفه من فراغٍ داخلي لا يمكن تجاهله. ف(المسعودي والسعيدي) لا يصنعان عرضاً يُروى، بل عرضاً يُجرَّب؛ تجربة وجودية قبل أن تكون تجربة جمالية، ومساءلة قبل أن تكون تمثيلاً.

والكتابة الركحية في (جاكراندا) لا تنطلق من رغبة في تقديم واقع، بل من رغبة في تفكيك الطريقة التي نرى بها الواقع. الجرح الذي تشهره منذ بدايتها ليس زخرفة، بل هو شرفة فكرية يُطلّ منها مساحةٌ ثالثة بين الرؤية والجرح وفتحة يتسرّب منها صدى تكسّرنا الخفيّ.

يتقدّم العرض لا بوصفه رواية تُروى، بل كمنقاشٍ يحفر في صخر الذاكرة؛ يدخل من شقّ صغير في وعينا، كأنّ جرحاً قديماً هو الذي يفتح له الطريق. فما نراه على الركح ليس بحثاً عن قصة، بل محاولة لالتقاط الارتجاجات التي يخلّفها زمن مضطرب، زمن صار فيه كل شيء واقفاً على أطراف المعنى. هنا يعمل القلق كمحرّك سرّي: قلقٌ ما بعد الثورات، ذلك الذي جعل العالم يبدو عالقاً بين حافتين متجاورتين—حافة انهيار السرديات التي كانت تمنح الوجود شكله، وحافة انطفاء الأمل في أن يكون للإنسان غدٌ يمكن الوثوق بملامحه.

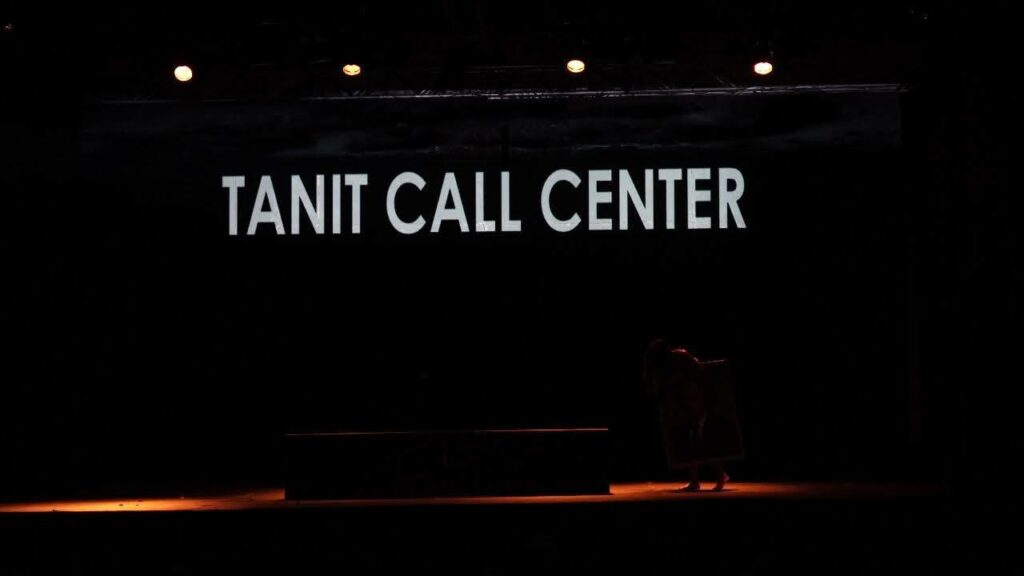

(عبد الحليم المسعودي) كمؤلف، لا يكتب نصاً يسبق العرض، بل يكتب نظاماً معرفياً يسبق التلقي بمنظورٍ نقدي يعيد تركيب العلاقة بين الذات والمشهد. فالشخصيات الثماني في مركز النداء لا تظهر كمجرّد وحدات تمثيل، بل كذواتٍ مثقّفة تنحدر من فضاء جامعي، مُتعددة اللغات، تُدفع بخفوتٍ محسوب إلى بنية عمل تُعيد تشكيل وعيها من الداخل.

وهنا، تتحوّل الوظيفة اليومية إلى مسرح لهيمنة ما بعد كولونيالية؛ هيمنة لا تُشهِر سلاحها، بل تُخفيه داخل الزمن نفسه: زمنٍ يُستنزَف، وصوتٍ يُفرَّغ، ولغةٍ تُعاد صياغتها لتخدم منظومة لا تُرى.

ومع اتساع هوّة اليومي، ينكشف ما كان خفياً: إذ يجد هؤلاء الشباب أنفسهم منجرفين ، نحو ممارسات تتجاوز حدود الأخلاق والقانون ،لا بوصفهم شركاء، بل بوصفهم ضحايا آليات تُحوِّل مهاراتهم اللغوية ومعرفتهم الأكاديمية إلى أدوات في منظومة لا تكشف وجهها.

في هذا الفضاء، يتحوّل الجسد إلى وسيط، واللغة إلى ممرّ، والإنسان إلى ظلٍّ يعمل فيما لا يعرف أنه جزءٌ من آليّاته.. عالم يشتغل بوسائل استعمارية جديدة ناعمة، متلصّصة، ومتنكرة في هيئة (وظيفة) لكنّها أكثر قدرة على إخضاع الروح من أي قوة صلبة في الأزمنة الماضية.

من هنا، (جاكراندا) ليست مسرحية عن تونس فقط، بل مسرحية عن عالم ما بعد 2011، عالم يعيش في فراغٍ بين تفكك المعنى واستحالة إعادة بنائه.

اما (نزار السعيدي) من جهته فهو يحول المشروع الدراماتورجي الى بنية اخراجية، وهو يتعامل مع النص بوصفه نواة تحتاج إلى استكمالٍ عضوي داخل جسد العرض. وهو يدخل إلى المشروع الدراماتورجي الذي صاغه (المسعودي) لا ک(مخرج) يطوّع النص، بل كـ(طرفٍ مؤسِّس) في إنتاج منطقه الداخلي.

فالعرض في (جاكراندا) لا يقوم على ثنائية النص/الإخراج، بل على وحدة عضوية يُعاد فيها بناء الدراماتورجيا داخل الفضاء، بحيث يصبح الإخراج امتداداً لا ينفصل عن الكتابة، والكتابة بنية لا تستكمل معناها إلا داخل شروط الركح.

بهذا المعنى، لا يظهر السعيدي بوصفه منفّذاً لخطاب مكتوب، بل بوصفه مكمِّلاً لآليات النص، ومشاركاً في صياغة (نظام العمل) داخل العرض. فكلّ اختيار إخراجي لا يأتي كقرار جمالي منفصل، بل كتتمّة لإحالات النص وإيقاعه.

هذا العرض لم يتكئ على البهرجة، بل على دقة الاشتغال، وعلى استحضار الذكاء الجمعي لطاقم العمل المسرحي: الممثلون، فريق السينوغرافيا، الإضاءة، التصميم الحركي، الموسيقى التي بدت كأنها تنبض من عمق الصمت أكثر مما تصدح. هذا التماسك لم يكن وليد الصدفة، بل جزءاً من فلسفة إخراجية تعتبر العرض وحدة عضوية، لا أجزاءً متناثرة.

لقد اشتغل (السعيدي) على الصورة المسرحية بوصفها شريكاً في إنتاج المعنى. الحركة التي يبنيها للممثل لا تفسّر الجملة، بل تُخضع الجملة لامتحان جسديٍّ يكشف ما لم تستطع الكلمات قوله. فالجسد في رؤيته ليس أداةً لتنفيذ الحوار، بل جهازاً يختبر قدرة اللغة على البقاء، في الوقت ذاته، يتعامل (السعيدي) مع الضوء كتقنية دراماتورجية موازية، لا كمؤثر بصري. فالإضاءة (سلطة) تنظّم الحضور، وتحدّد المساحة المسموح بها لكل شخصية، وتعيد توجيه انتباه المتلقي نحو التفاصيل التي لا يُفصح عنها الخطاب المنطوق. بوصفه عنصراً بنيوياً ينظّم مسار الإدراك و يحدّد المساحة المتاحة للمعنى ..

أما الصمت، فيحوّله (السعيدي) إلى أداة دراماتورجية بامتياز، إلى طبقة كاملة من الكتابة التي لا تنطقها اللغة. الصمت في (جاكاراندا) ليس توقفاً بين مقطعين، بل لحظة يتقدّم فيها الوعي على الكلام. إنّه مساحة يُعاد فيها اختبار المعنى، (الصمت) هنا يكشف أكثر مما يُخفي، ويعمل كجزء لا يتجزأ من المعمار الدراماتورجي، ويمثّل الوجه الأكثر حدّة للتوتر الداخلي الذي تشتغل عليه المسرحية.

لقد وسّع (السعيدي) من وظيفة الدراماتورجيا لتصبح مجالاً حركياً وبصرياً، وليصبح الإخراج نفسه جزءاً من (نظام إنتاج الدلالة) داخل العرض، هنا تتداخل مسؤوليات التأليف والإخراج، فيتحوّل العمل إلى ما يشبه (كتابة مزدوجة): كتابة لغوية على الورق، وكتابة ركحية على الخشبة.

وما يعمّق هذا الاشتغال العضوي في العرض هو الكيفية التي تعامل بها (السعيدي) مع الممثلين؛ إذ لم ينظر إليهم كحاملي أدوار، بل كـ بؤر اختبار داخل المختبر الجمالي للعرض. لقد أعاد توزيع الطاقة بينهم على نحوٍ يجعل كل جسد نقطة عبور داخل البنية الكلّية، لا مركزاً لها؛ وكل حضور جزءاً من دائرة لا تسمح لفردٍ بالهيمنة، بل تدفع الجماعة لتتشكل ككتلة حسّية واحدة، تتنفس وتتحرك كجسد مركّب.

في هذا التكوين، لا يعود الأداء مجرد استجابة للنص، بل يتحول إلى امتداد عضوي للدراماتورجيا؛ فالإيقاع الذي يصنعه الممثلون ليس تمثيلاً فحسب، بل برهان حيّ على الفكرة التي ينهض عليها العمل. وهكذا يغدو الجسد على الركح شاهداً على الانهيار الذي يتحدّث عنه النص: لا يرويه، بل يعيشه؛ لا يصوغه، بل يتصدّع معه.

بهذا المعنى، يصبح الأداء نفسه بنية معرفة، والجسد نفسه وثيقة، والركح فضاءً تُكتب فيه الحقيقة عبر حركة لا يمكن اختزالها في اللغة وحدها.وهكذا، يتشكّل العرض في النهاية كمنظومة واحدة، حيث لا يعود بالإمكان فصل النص عن الإخراج، ولا الإخراج عن الدراماتورجيا.

ويظهر الاشتغال الجماعي في «جاكراندا» بوصفه تجلّيًا مركزياً للدراماتورجيا؛ إذ يعيد العرض تعريف بنية العمل المسرحي عبر الانتقال من منطق “التنسيق التقني” إلى منطق الدراماتورجيا البنيوية التي تُعلي من قيمة الاندماج العضوي بين العناصر. فالأداء، والسينوغرافيا، والإضاءة، والإيقاع الصوتي–الحركي، تتداخل ضمن ما يمكن توصيفه نقديًا بـ المنظومة الأدائية المتشابكة، حيث تُقرأ العناصر بوصفها شبكة دلالية تعمل كوحدة إنتاجية واحدة.

(يتبع)