بقلم : أرسلان درويش (كوردستان – العراق)

إنّ هيمنة هذا النسق الدراماتورجي هي ما يمنح (جاكراندا) قوّتها الإدراكية وقدرتها على توليد خطاب بصري–معرفي يتجاوز المباشرة، ويُفعّل لدى المتلقي آليات استقبال عالية الحساسية، تجعل العرض يعمل كنظام تأثيري متكامل، لا كرسالةٍ تُقدَّم من الخارج.

ورغم قتامة المناخ الدرامي، لا ينزلق العرض إلى خطاب اليأس أو إلى استثمار الألم بوصفه مادة إثارية. إنه يكشف الجرح من دون ابتذاله، ويستثمر المأساة بوصفها أداة تفكير لا وسيلة تأثير عاطفي. وفي هذا المنظور، يتحوّل العرض إلى مشروع تأملي يوسّع قدرة المتلقي على إدراك ما يُخفى عادة خلف اليومي، وعلى سماع ما تعجز اللغة المعتادة عن قوله.

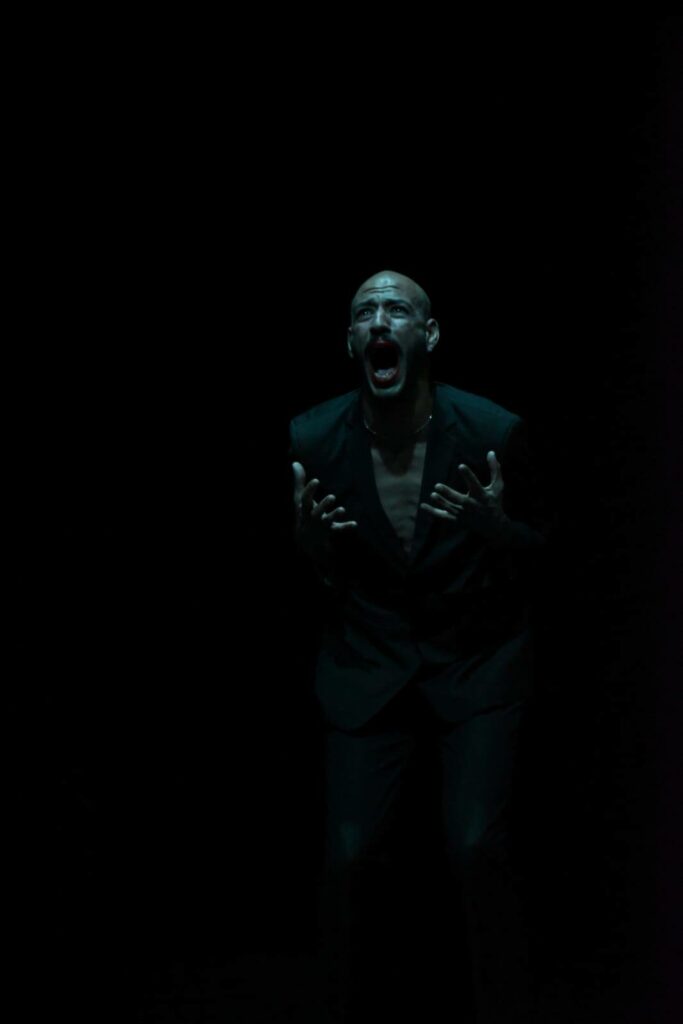

وعند لحظة قطع اللسان-لحظة الذروة الرمزية -، لا تُقدَّم الصورة باعتبارها صدمة مرئية، بل باعتبارها إعلاناً عن بلوغ اللغة حدودها القصوى، وعن تهديد مباشر لموقع الإنسان في العالم؛ إذ يصبح فقدان الصوت علامة على تآكل الذات لا على عجزها المؤقت. هكذا يرسّخ العرض حضوره بوصفه قراءة نقدية لانهيار الخطاب قبل انهيار الإنسان نفسه.

العنوان “جاكراندا ” .. هل يمكن للجمال أن يخفي الانهيار؟

يأتي العنوان في (جاكراندا) لا بوصفه اسمًا يعرّف العرض، بل بوصفه باباً للوعي، ففي المسرح التقليدي، يكون العنوان لافتةً أو مفتاحاً سردياً، أمّا هنا فهو (بنية تفسير) قبل أن يكون دلالة. إنّه سؤال، لا علامة. نداء، لا تعريف. وكلّ ما يأتي لاحقاً – من الحركة، ومن الصوت، ومن الإيقاع – يبدو وكأنه يتسرّب من الشقّ الأول الذي يفتحه هذا العنوان في وعي المتلقي.

إنّ (جاكراندا) ليست شجرة فقط؛ إنّها استعارة طبقية، استعارة لجيلٍ كاملٍ يملك لوناً، ويفتقد جذراً. شجرة جميلةٌ في ظاهرها، دخيلةٌ في تربتها، مزروعةٌ في غير سياقها، مثل كثير من الرموز التي أصبحت تزيّن مدننا، بينما تمتد جذورها في تاريخ لا يشبهنا. ولهذا يتحوّل العنوان هنا إلى مرآةٍ للاغتراب المعاصر: جمالٌ معلّق فوق تاريخ مضطرب.

من هنا، يبدو عنوان (جاكراندا) أقرب إلى سؤال وجودي منه إلى تسمية. وكأنّ العرض يقول:

هل يمكن للجمال أن يخفي الانهيار؟ وهل يمكن لشجرةٍ زُرعت في تاريخ استعماري أن تتحوّل إلى رمز للهوية؟ ، أم أنّ الهوية نفسها أصبحت شجرةً مزروعة في تربة غير متجانسة؟

وتبرز قيمة العنوان حين يُقرأ من زاويته التاريخية؛ فـ(جاكراندا) لم تدخل تونس بوصفها اختياراً جمالياً، بل كجزء من لحظة استعمارية سعت فيها القوى الأجنبية إلى إعادة تشكيل المدينة وفق مخيلتها الخاصة.

كانت الأشجار يومها أدوات في مشروعٍ أوسع لإعادة ترتيب المشهد الحضري، كما لو أنّ الذاكرة يمكن أن تُعاد صياغتها عبر لونٍ يُزرع، وظلٍّ يُمدّد، وملامح جديدة تُفرض على الفضاء العام.

من هنا، يصبح استدعاء (جاكراندا) فوق عرضٍ يتناول انكسار الجيل وانسداد اللغة فعلاً نقدياً بامتياز؛ أشبه بعملية تنقيب دلالي تكشف ما حاول التاريخ طمسه: أن الجمال الذي أريد له أن يكون محايداً، كان في الأصل جزءاً من فعل هيمنة ناعم، وأن الرمز الذي زُرع لتزيين المدينة يحمل داخله أثراً لماضٍ حاول المستعمِر أن يكتبه بالألوان والمشهد، قبل أن يكتبه بالقانون والسلاح..

هذا ما يجعل (جاكاراندا) ليست مسرحاً تونسياً فقط، بل وثيقة ما بعد كولونيالية تُقرأ في سياق عربي أوسع. اما عنوان (Call Center Tragedy) الذي يرافق العنوان الأمّ فهو يضاعف هذه الطبقة. لأنه يضيف زاوية رؤية. التراجيديا لا تظهر نتيجة حدث عظيم، بل نتيجة تكرار يوميّ، نتيجة وظيفة تبتلع الزمن، نتيجة صوتٍ يتقطع داخل سماعة. ليتحول العنوان الإنجليزي إلى مفتاح يوضح ما يخفيه العنوان العربي: (الجاكراندا) ليست جمالاً؛ الجاكراندا مأساة يومية يعيشها جيل معلّق بين شاشة ووظيفة وخيبة.

وتكتسب دلالة العنوان أهمية مضاعفة عند مقاربته من زاوية أنثروبولوجية- سياسية، إذ تتحول ( جاكراندا ) إلى إطار مفهومي يمكن من خلاله قراءة البنية الراهنة (للهوية) في السياق العربي.

فالشجرة، بما تحمله من تاريخ رمزي يتأرجح بين دلالات النشوء والانقطاع، تُستعاد هنا كعلامة على فقدان الارتباط بين الأصل ومساره التاريخي. إنّها تُحيل إلى وضع اجتماعي–سياسي يتسم بانفصال الامتداد المعرفي والثقافي عن جذوره، وإلى جيلٍ يعيش داخل بنى حضرية وحداثية لا تنتج انتماءً ثابتاً ولا تقدّم تصوراً مستقبلياً مستقرّاً. ومن هنا، يصبح العنوان أداة تحليل لواقع يتشكل ضمن شروط غير نابعة من سياقه الذاتي؛ واقع تُعاد فيه صياغة الهوية ضمن فضاء سياسي واقتصادي تنتجه قوى فوق–محلية، ما يجعل الانتماء ذاته في حالة تعليق دائمة. ومن هنا يتخذ العنوان موقعه المركزي في المشروع المسرحي: فهو لا يقدّم إطاراً جماليّاً فحسب، بل يحدّد البنية المفهومية التي يشتغل عليها العرض، بما تتضمنه من أسئلة حول الجذر، والشرعية التاريخية، وشروط الانتماء في زمن تتزايد فيه مظاهر الانفصال بين الذاكرة الجماعية ومتطلبات الحاضر السياسي.

شكون؟ : اللحظة التي تنكسر فيها اللغة وتبدأ الدراماتورجيا

منذ اللحظة الأولى، يظهر سؤال (شكون؟) كجرح مفتوح لا كسؤال عادي. فالدارجة التونسية التي تُنطق هنا ليست صوتاً محلياً، بل سؤالاً وجودياً يعرّي هشاشة الذات. إنها ليست (من أنتم؟)

بل: ( هل يمكن لوجودكم أن يملك معنى؟ )

هذه اللحظة تمثل نقطة الانعطاف التي تتحرّر فيها الدراماتورجيا من أسر اللغة الفصحى، وتتحوّل إلى تشريح للهوية. فالدارجة هنا تعمل كـ أداة حفر في طبقات الوعي، وليست أداة تواصل. إنها لغة البشر حين تنهار أنظمة الخطاب الرسمي.

بهذا، يصبح السؤال الأول هو الركيزة الدراماتورجية التي تدور حولها كل تحوّلات النص. إنه ليس افتتاحية، بل علامة انهيار. ليس سؤالاً، بل عتبة للتحوّل.

كما أن (المسعودي) لا يمنح الشخصيات تاريخاً أو خلفية درامية؛ لأن الماضي غير مهم في عالمٍ لا يستطيع تفسير حاضره. كل شخصية تُصنع من داخل اللحظة، من ضغط الجملة، ومن توتّر الجسد.

إذن، الشخصيات ليست (من هي؟)، بل(كيف تسقط؟).

ولذلك، يتعامل العرض مع الممثلين كـ ناقلين لصدمة لغوية، لا كمجسّدين لشخصيات مكتوبة. وليس من قبيل المصادفة أن يعتمد النص على فراغات واسعة بين المشاهد والجمل، فالفراغ هنا ليس غياباً درامياً، بل بنية اشتغال. إنه الفراغ الذي يصفه موريس بلانشو Maurice Blanchot بأنه؛ المجال الذي تتكلم فيه اللغة بصمتها.

كما أن الدراماتورجيا تشتغل على تفكيك اللغة بوصفها أداة قمع، لا بوصفها أداة تواصل

فالعبارات الجاهزة التي يكرّرها موظفو مركز النداء ليست عبارات تقنية، بل أصفاد لغوية. كل جملة يتم تلقينها هي تقييدٌ جديد للذات. هكذا، يصبح مركز النداء فضاءً لتصنيع الخضوع، كما تصفه دراسات أشيل مبيمبي Achille Mbembe عن (تحوّل الإنسان إلى وظيفة)

اما الممثلون فهم لا يتقدمون نحو ذروة درامية، بل نحو تزامن انهيار. كل شخصية تسقط بتردد مختلف، لكن الناتج النهائي هو موجة جماعية واحدة. هنا تتجلى العبقرية الدراماتورجية (للمسعودي والسعيدي): إنهما لا يبنيان حبكة، بل منحنى انهيار. وبذلك، يصبح العرض خريطة سقوط أكثر منه قصة .

(يتبع)