Encore une belle exposition de groupe organisée par le Centre culturel Safia Farhat, dans la banlieue de Radès. Il y a du beau, du subtil, de l’intelligent et du mystérieux.

« Le passé ici et maintenant », titre de l’exposition, paraît pourtant déroutant, pléonastique. L’art, et particulièrement, l’art plastique, est forcément une représentation du passé dans l’ici et le maintenant. C’est une évidence, ou presque, chez les critiques d’art qui considèrent que tout travail artistique est un recommencement, et que toute oeuvre est la perpétuation d’une autre, sa mémoire, voire son miroir. D’où, dit-on souvent, que la création n’est en fait qu’une re-création.

Mais les organisateurs de cette exposition sont loin d’ignorer cela. Et s’ils ont choisi ce titre c’est sans doute à bon escient. D’abord ont-ils voulu rendre un nouvel hommage à la mémoire de celle dont l’image hante toujours les lieux, les siens, du reste, et auxquels elle a laissé son nom en héritage, Safia Farhat. Première artiste moderne de la Tunisie indépendante, fondatrice et première directrice de l’École des beaux arts de Tunis, mais aussi précurseure de la tapisserie artistique et du dessin de presse…Une touche-à-tout géniale et visionnaire et qui aurait mérité une attention plus importante de la part des autorités culturelles, à l’occasion de son premier centenaire.

Nombreux parmi les participants à l’exposition sont d’anciens élèves de Beaux arts de Safia Farhat. D’où peut-être cette double exigence imposée aux œuvres exposées et devant traduire, à la fois, la fierté de poursuivre la mission artistique reçue en heritage, et la lucidité que l’on ne crée rien de rien, mais que l’on ne fait en fait qu’ajouter sans cesse, avec fierté et humilité, à une l’œuvre originale qui nous habite.

Et justement, quelle œuvre originale nous habite-elle donc? Là est peut-être tout l’intérêt de dette exposition.

Quelques deux générations après, les artistes de la première école des beaux arts de Tunis, ou pour être plus précis, celle de Safia Farhat, se réunissent « ici et maintenant » comme pour » faire le point » après l’aventure d’une ouverture voulue et assumée, au lendemain de sa prise en main de sa destinée, par la jeune nation de Tunisie. L’école des beaux arts, était des toutes premières institutions culturelles à s’inscrire dans ce mouvement d’ouverture sur l’autre, préambule et condition à une appropriation de l’art pictural après l’avoir signé, au sens premier de le baliser et de l’entourer de ses propres signes. C’est plus qu’un travail d’appropriation, mais d’enracinement, ou ce que que le philosophe français Gilles Deleuze appelle » la terrirorialsation ».

Dans cette exposition les dix-huit artistes participants s’attachent à prouver chacun leur double action de territorialisation individuelle et d’insertion dans une oeuvre collective originale.

Le résultat est divers et différent. Il y a ceux qui s’affichent comme étant « d’ailleurs et de leur temps », sciemment inscrits dans cette logique de l’homme sans localité et sans frontières. C’est le cas de Med Ben Slama, de Slim Drissi, de Halim Karabibene, de Nabil Saouabi, et même de Reched Triki, Besma Hlel, ou Walid Zouari. Leurs œuvres, porteuses de messages « sans adresse », transcendent les différences et les appartenances et se veulent, par le seul accomplissement, universelles.

il y a ensuite les artistes qui semblent être « revenus » et remis à l’œuvre de « re -territorialisation », dans ce sens où, sans rejeter les approches et techniques du langage artistique graphique, les soumettent, sans complexe, à une expression particulière. Certes, cela n’évite pas toujours un relent de nostalgie, voire un brin de folklorisme, mais l’ensemble ne manque pas d’audace et d’intelligence. On cite dans ce ptte catégorie les œuvres de Atef Matallah, Raouf Karray, Insaf Saada, lassad Ben Alya, Héla Djobby, Adnene Hajsassi et Nadia Jelassi.

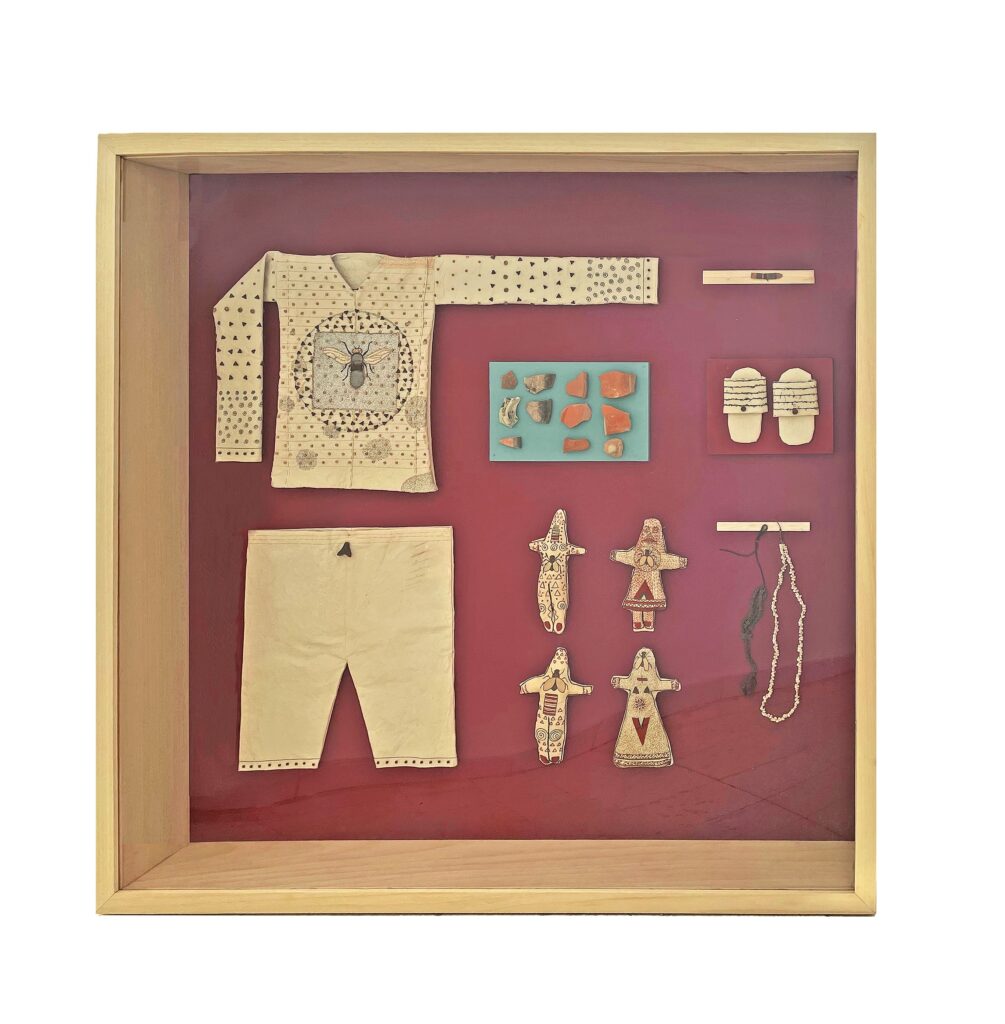

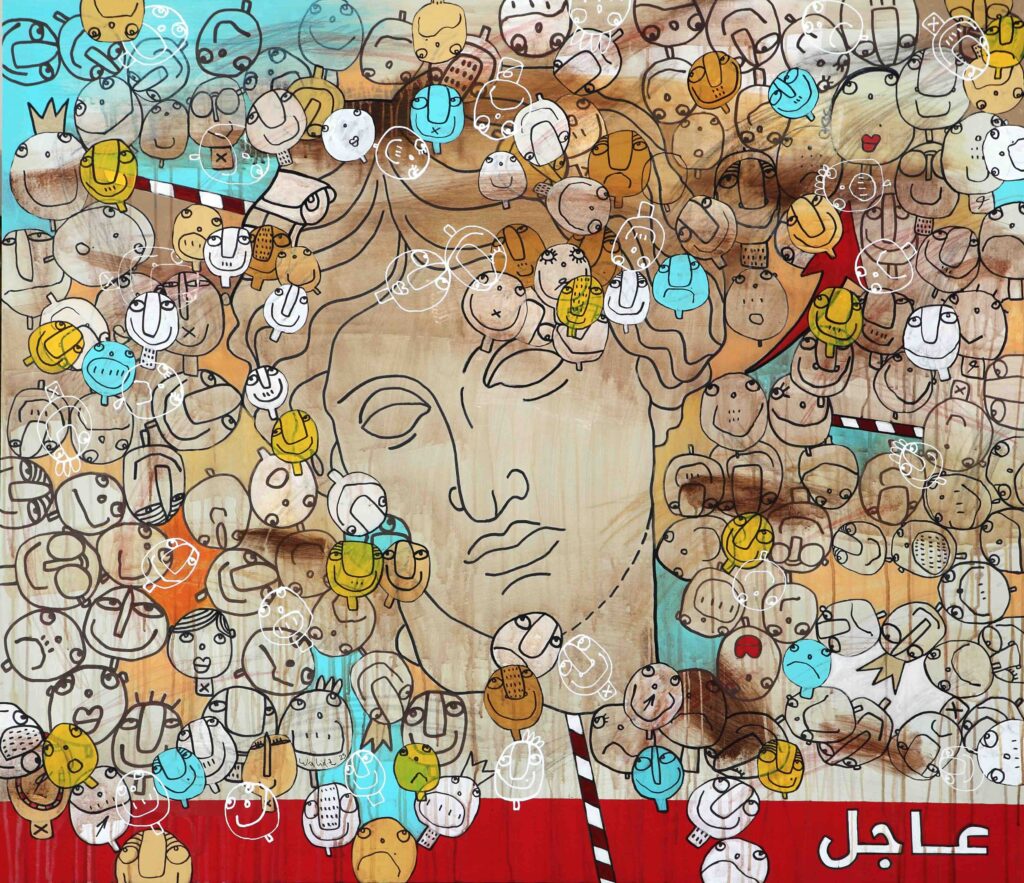

Enfin, il y a les artistes qui sont déjà dans leur carré de formes et de couleurs personnelles comme totalement libérés, absous presque. Il s’agit de Slimen El Kamel qui semble avoir réussi à construire « son monde réel et fantastique en usant de matériaux simples mais selon une une architecture d’extraterrestres. Il y a ensuite Amine Inoubli et Aïcha Filali, maîtresse de céans, qui ont identifié leur voie, entre vision critique et humour grinçant, et donnent là à voir deux œuvres pleines d’esprit et de malice.

Et pour reprendre la question: c’est quoi cette œuvre originale à la recherche de laquelle le Centre culturel de Safia Farhat a réuni ces artistes? Eh bien il faut continuer à la chercher en y œuvrant sans relâche avec l’impératif de bien connaître son passé et de maîtriser les mécanismes de-ou des- expressions modernes.

L’archéologie en art, c’est en l’avenir qu’il faut la voir. Et c’est dans le présent qu’il faut la chercher.

Allez-y voir. Vela vaut vraiment le détour jusqu’à Radès.